几天前,我给700位医生发去消息,请他们聊聊身边的真实情况。今天,我来带你们拆开剩下的信。

医生带来的一手消息里,有人讲了感动的事儿:一个护士为了省防护服申请主动加班,她说“防护服得省着用,让我再守两小时。”

也有气愤的事:一个从确诊回来的病人在街上四处乱窜,医生问他为什么不隔离?病人说,自己“一个人呆着会害怕,人多了就不怕了。”

这些信息有悲有喜,有荒诞,也有勇气,但它们构成了这个真实的当下。

我们阅读这些故事,想打破现实的困境,也想审视自身。

除了医生的来信,我也带来一条特殊的消息,来自你们的老朋友,天才捕手作者林大鼻。

她已经前往,在病患病情最严重的医院支援了5天。直到今天才有空回复我,一是给大家报个平安,二是说了自己的想法:在全国各地的医生到来之后,正在重建信心,准备下一阶段的作战。

作为呼吸与危重症科的医生,她知道疫情终将过去。但她也建议你们:“普通人得让自己的生活继续,才能迎接疫情后新的挑战。”

好好活着,未来不是一场只属于医务人员的战役。

来到最重症的医院已经5天了,听说后台有很多惦记我的读者,很感动,来给大家报个平安。

原本报名第一批驰援的,无奈自己当时感冒低烧,身体状况不允许,只能随第二批大部队到达了。

在网上曾经看过一个非常痛心的视频,医院里比春运高峰的火车站还要拥挤,老百姓举步维艰,就诊、抽血、做CT、核酸检测……每一项都需要排队数小时甚至数日。

其实大部分病人都是轻症,最需要做的就是休息、隔离,依靠自己的抵抗力战胜它。但因为大家过度恐慌,彻夜在医院拥挤排队,身体无法休息、心理高度应激,导致病情加重。甚至可能原本只是普通的感冒发烧,却因为在医院长时间拥挤、又没有做好防护而被感染。

现在总攻已经开始,包括我在内的大批医护人员均已到达,后期还有持续的援军。

我在网上看到,轻症的病人在方舱医院跳起了广场舞。我很开心,如果我们的到来能成为你们的“安慰剂”,不再过度恐慌,不被自己的想象和恐惧击倒,其实就已经胜利了一大半。

疫情终将过去,也必然会过去。把恐惧和绝望埋在冬天,共盼春来。

我在肿瘤内科,今年轮到我们科室的陈医生休息了,他从参加工作后还从来没有休过春节假期。

没想到一张无情又无奈的调度令就在过年前一天来了,通知他从大年三十开始在发热门诊上班,一切听从医院感染科的安排。

后来和他聊天,他语气落寞地说:“我就是好想我女儿了。”

陈医生的老婆也是医生,因为工作的原因,学校放假后他们就把女儿送回了乡下老家,已经有半个月没有见面。

他本来已经和老婆约好,大年三十把女儿接回家一起开开心心过个年,结果一直到现在,陈医生都没有和女儿见到面。

因为值班结束后也需要时刻听命,一旦有任务,必须十五分钟内赶到医院。而从他女儿住的乡下到医院开车至少也要30分钟;而且长期处于高危环境中,也担心会将病毒传染给自己最亲的人。

陈医生有一米八几的个子,医院的防护服又不够,值班的时候就把自己塞在一套偏小的防护服里,虽然嘴上和我们抱怨着鼻子耳朵都勒得受了伤,但是一直都在发热门诊默默地坚持。

他曾是我们病区最受宠的小弟,我们都很心疼他。

我是基层医院的一个普通大夫,目前没有直接参与到抗击疫情的一线。

现在我们县城的街道上很少看到车子或者行人,偶尔看到一个也都戴着口罩。家里人全都闭门不出,妹妹的婚礼也取消了。我觉得这是一个好现象,充分说明普通民众对这次疫情的重视。

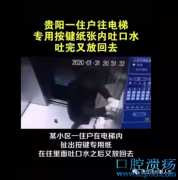

令人气愤的事情也有。我们这里有一个确诊的病人是从回来的,确诊以后询问他的活动轨迹:去了好几个超市、洗浴中心。问他明知道自己从回来应该隔离,为什么还出去?他说一个人害怕,感觉人多了就不害怕了。

心情可以理解,但现在他接触过的人都处在恐慌之中。

因为穿脱防护服时间长,为节省时间,节省防护服,我们医院隔离病房的一线人员坚持连续上班8小时,不吃不喝,不上厕所,为此还穿上了成人尿不湿。

实在口干得难受时,就让外面的同事打开一盒奶,插好吸管,通过治疗室的传递窗匆匆忙忙地喝上几口,然后继续投入到工作中去。

下班了,在缓冲间卸下穿了一天的防护服,里面的两层隔离衣都已湿透,手指已被汗水泡得发白,摘下N95口罩,脸颊上、鼻梁上,留下深深的红色印子……

我是一名护士,我们医院响应省厅号召,对口支援黄冈疫区,已经派出了两组医疗小分队。我也想去一线,可是刚刚做完剖宫产手术,被拒绝了。

浴帽、一次性雨衣、鞋套,是急诊科同学的全部装备。医护感染了13例,但是每个人都坚守在岗位上。

隔离病房有一位护士,交班时间到了仍要再坚持两个小时,同事们心疼她都来劝她,可谁劝也没用。姑娘说:“防护服得省着用,让我再守两小时。”

目前医护人员的口罩都非常紧缺,我们在基层,为了节省口罩,每个口罩都用2-3天才丢。

昨天下午,一位本地村民来看病,看了一半问我,他想捐口罩不知捐给谁。我一下对眼前这位憨厚老实的村民心生敬重。

我当即帮他联系了我们的上级医院,如果到货就转交。上级医院的主任也非常感动,连声道谢。

这位村民衣着朴素,不善言辞,也不是什么富裕人家,就骑个小电驴。他说想为国家做点事,少吃少用点,买口罩的钱就省出来了。

我当时心里那个感动啊,我们有奋战在前线的医护战士,有这样默默支持的老百姓,我们一定能战胜这场瘟疫!

我所在的吉林大学第一医院是吉林省首屈一指的医院,这次疫情爆发之后,我们第一时间派出了两批医疗队对进行对口支援,视频中的是第二批出发的五名由卫健委点名指派的神经内科优秀护士。

她们此行支援的医院是前线中的一线——金银潭医院。

其实这次疫情当中,吉林省病例并不算多,但是她们还是留下年幼的孩子和年迈的父母奔向前线。

送别的那一刻,在场的护理姐妹们齐声合唱《歌唱祖国》,没有什么华丽的誓言,一句“祖国需要我”就已足够。

我在西北宁夏中卫的一个二甲医院,虽然我们是基层医院,但很多人想去支援。

我侄女在银川的三甲医院当护士,前几天晚上还跟我说,第一批支援志愿者她没报上名,希望第二批能过去。可她的孩子才出生30多天。

我们现在上班一个N95口罩都没有,那种普通的一次性医用口罩,每三天发一个。侄女在银川那边,她们的病人要比我们这边严重得多。

这几天反复给大家强调,不要出门,不要出门。最近一段时间,有些人可能待着无聊,憋不住了就出门去散心。

我希望通过你们公众号,再给大家强调一下,千万不要再出门了。这种大型的聚集,一下子就把医护人员的努力抵消掉了。

抗疫本就是众志成城的事,需要大家一条心。

感受最深的就是很缺口罩。口罩由阿长(护士长)掌控,酌情分配。

昨天我做了个急诊手术,术后回病房晃荡了一圈,再回去做第二个急诊手术时,怕交叉感染就把口罩丢了,跟手术室阿长拿新的,阿长那个郁闷哦,又不能不给,憋了半天说不出话。

还被迫改变了一些生活习惯,比如给家里研究好“污染路线”:入门要洗手,把最污染的外套剥了,洗钥匙擦手机擦包包,然后洗澡洗衣服,收拾干净了才能进家里的“非污染区”。

我不是最一线的,能做的有限,经历的也有限。希望支援前线的同事物资充足,早日归来。希望大家都平安。

我是贵州一名普通的口腔外科医生,和这次疫情所需要的医生却是隔行隔山的那种。

我们医院是专科医院,大家都轮岗上班。一开始我们很着急,看到那些到一线的同仁,恨不能自己当时也选的是呼吸、重症一类的专业。

我所在的城市现在报告病历还比较少,但可能是职业病,我焦虑到出个门看谁不戴口罩就特别想上去凶一番,每天手机要翻无数遍看各种消息,特别希望自己可以做点什么。

后来我先生安慰了我,我也慢慢平静了下来,生活还是得继续,不能因为疫情就陷入到情绪中去。

马上就要轮我值班了,在这个时间点进行口腔操作其实非常危险,有“飞沫传播”的概率。我现在要做的就是安抚患者,尽量不处理那种会产生很多飞沫的病例,也希望在这个特殊时期可以得到病人的理解!

我是一名医生,坐标沿海某省市。我的一位同事原本在休假,突然被召回。她老家在河南,前一阵子看过#硬核河南#的网友都知道那边防控有多严格,公共交通完全断掉了,火车停运,几百公里路程。

其实这种情况完全可以汇报说回不来,后来她选择让家人私家车送她回来。从村到县,从县到市,从市区到高速,一路都被拦住,真的是让动用了家里的所有关系才上了高速,开了一整天,终于到了单位,现在在隔离观察(我们单位外省回来的一律先隔离观察)。

我想说的是,我身边的医生都只能用一个词来形容:义无反顾。他们有除夕夜上前线的,也有紧急被召回排除万难返程的,还有因为是负责单位的隔离区人员,半个月不敢回家的。

我们都在各自的岗位努力着,希望大家也一起努力,不要过分恐慌,老老实实做好防护,等待春暖花开。

这次新冠肺炎突然爆发,全国的医护人员口罩紧缺,尤其我所在的医技科室。平时只有普通的医用口罩,没有医用外科口罩,临时向医院申请,也只是答复等医院的统一调配。

我有一个大学时候建的年级微信群,正当我们发愁怎么办时,一位在加拿大的同学站出来了。她知道我们急需口罩,药店超市满大街跑为我们买符合医疗标准的防护口罩。

加拿大人知道中国人都在买口罩,也实行了限购,很多排在她前面的加拿大人买了口罩转手就高价再卖给她。有个电商的N95口罩标价10美元,她毫不犹豫就买了。

有人知道她大量购买口罩以后,要成批卖给她2009年生产、已经过期5年的口罩,幸亏她心细,发现了……

因为她花费巨大,很多同学转账给她,都被拒收了。我跟她其实并不相识,也没好意思去找她要,可是出乎我意料的是,她竟然微信加我好友,主动提出要把口罩给我寄过来。

她只是万千热心人中最普通的一个。但是在各种代购高价售卖,甚至卖过期口罩的时刻,我想讲出她的故事。

我们医院icu的医生去湖北支援的时候对爱人说,如果我真的回不来了,把我的父亲母亲送到养老院,不能耽误你。

还有一个我两年前在同济进修时认识的姐姐,她是ICU急诊随车的护士长。这次肺炎突发,她们24小时转运了40位病人、36个确诊病人。那24个小时里她们只喝了两口水,没吃过东西,没有脱过防护服,没有上过厕所。

我在四川成都,我爸是部队退伍的军医,自己在一个小镇上开诊所。

大年三十那天,我们一家人正在吃年夜饭,村里一个干部打来,说他二十多岁的儿子胸闷气短,咳嗽不止。我爸去问诊,一晚都没回来。

大年初一早晨,那个干部裹着军大衣跑到诊所来。我们镇上诊所的构造都是楼下是诊所,楼上是住房。那天正赶上我回娘家,还带着两个孩子,就听到他一直咳,一直咳。

当时成都这边疫情还没有蔓延过来,也没有重视。但我看他咳的那个样子,还是把两个孩子直接关到厨房里去了。

那人跟我爸说了一些他的情况,我爸看完就怀疑是肺部的问题,让他去县医院看看。那人自己不重视,说家里有客人,想过两天再去,我爸就劝他,现在有新冠病毒,才把他说动了。

下午的时候,他给我爸回了个电话,说自己在医院做了CT,是疑似冠状病毒,现在已经被隔离了。

好在我爸一直有一个习惯,坚持看病的时候戴口罩。

大年初二,我们全家都去镇上报备并说明了这个情况,现在自觉在家隔离。我也在劝我爸,让他这几天就关门在家休息,不要给病人看病了。

我爸跟我说,丫头,爸爸是医生,就该行使医生的职责,在病魔面前,爸爸不能逃避。 “我不但是医生,还是一个军人!”

终于下班了!我来自号称“折耳根护体”和叫嚣“莫挨老子”的贵州某十八线小县城中医院,是新生儿科的医生。

日常工作里,我最心疼的还是那些刚刚来到世上,连自己名字都没有却因为选择了错误的家庭而被迫离开的宝贝。有些因为病重病危,有些却单纯因为家长轻飘飘的一句“不想要”、“是女孩”、“没有钱”告别了这个世界。

前几天同事接诊了一个病人,发热伴黄疸,入院时再三追问病史,家属否认疫区接触和甲流乙流史,等到孩子办理入院后,家属像松了口气般在那里嘀咕。同事自己留了个心眼,悄悄查了个甲乙流,结果显示乙流阳性。

要知道新生儿科这样的封闭式环境和外界不一样,宝宝虽然都在暖箱里,但是爆发医院感染的几率比普通科室高几倍!

同事气不过,拿着报告跟病人家属对质,对方还理直气壮,“如果我说我小孩的妈妈有甲流,你们这些医院根本就不会收!还要什么上报,要来监视我们,还要给我们隔离!我们又没去过那里凭那样隔离我们,再说,不就是个哪样流,你们像黑心慌(吓得要死)了喃,还是医院哦…”

一顿唾沫横飞,劝他戴口罩也是一脸不屑。

虽然不是新冠,但是这种态度着实令我惊讶。没办法,这娃最后安排在了我们科室的一个角落,周围的暖箱清空,只能尽量隔离。

我是湖北十堰一个小县城检验科的医务工作者。从疫情爆发那天开始,全院上下立马安排部署,每个医生都在岗,共同抗战疫情。从年三十到现在,每天都在上班。

前几天夜班,孩子爸爸跟我视频说孩子想我了,眼睛都哭肿了。刚刚开始视频的时候,孩子根本没有认出来那个全副武装的人,是妈妈。

我看到孩子红通通的双眼,心里真的很不是滋味。

我们检验科要给发热的病人抽血化验,防护服和N95都送到一线了,因为防护措施不到位,回家我也不敢跟家人过于亲密,连拥抱亲吻孩子都不敢。每天早出晚归,陪伴他的时间很少。

孩子眼泪汪汪地问我,“妈妈,你是不是不爱我了?你不陪我玩,不抱我,也不亲我,你是不是要给别人当妈妈了?”听得我泪流满面,我还来不及好好解释一下,发热病房又送来了急诊的标本。

虽然每天心理压力很大,也没有足够的时间陪伴家人,但是穿上了白大褂,就要负起这份责任。我们医务人员不求赞美和荣誉,只求大家平平安安。

我姨妈家弟弟在工作,腊月二十六回来过年。那时候还没有通报可以“人传人”,弟弟回家第三天,铺天盖地都是疫情的信息,居委会和片警迅速上门对一家人进行了隔离。

大年三十,表弟有感冒症状,轻微发烧,对照感染的症状每一条都好相似,一家人抱头痛哭。表弟一小时量一次体温,神经高度紧张,所有人都彻夜不眠。

遥远的病毒好像突然很近。

家人们不说话,只是在等待表弟每一次量体温的结果。24个小时,时间好像一直走得很慢,像过了一年一样。体温终于降下来了。

现在他们家每天吃的菜有人放在门口,百十平方的房子成了一家人的全世界。

我在十八线县城一家医院做行政,截止到现在,我们县还是一片净土,一例确诊的都没有。

大年初六,我和一个同事代表卫健系统,和交警队、公安系统工作人员一块,分三组值守在县区的高速路口。外地人不能进城,直接拦截,劝返回原居住地。本地人凭身份证登记,测量体温进入本县。

下午3点,一辆外地车牌的车从高速路上下来,公安系统人员直接摆手劝返,可是这辆车依然坚定不移地向前进。交警人员摆手让车辆靠边,我们拿着体温计也走向前,车上一男一女,二三十岁。

测量体温,温度正常,两人下车,公安人员正准备开口劝,女孩突然说:“我爸去世了,我回家送他!”

我们卡点防疫的一群工作人员你看看我,我看看你。最后还是公安人员先开口:“我问问领导吧,也不是不让你回,我们擅自放行属于违规,明天都得开除!”

疫情当前,只能呼吁彼此给予更多的理解。

这次疫情中真正与我相关的,是一件小事。

新年前,我的科室收到一个疑似病例,那时疫情还没有这么严重,防护也没有这么到位。我作为值班医生,戴着普通医用口罩,穿着普通白大褂,接待了从回来的一家三口。

孩子发热,父母亲没有症状,我请示院领导后指示做核酸检测,需要区疾控中心派人来采样检测。几小时后疾控中心的工作人员戴着KN95口罩、护目镜,穿着防护服,全副武装来了,指挥我们科里的护士采血样,并要求医生采集咽拭子标本。

我说我们啥都没有,你们防护这么到位,请你们帮个忙,帮我们采样吧。对方沉默许久后,一个人说按照规定是由医疗机构采样,他们只负责运送。

我说那你能不能借我个护目镜戴一下,这么近距离接触疑似病例,还需要从咽喉取标本,万一飞沫喷进眼睛,就得感染了。对方又是沉默不语。

于是,我只好临时找了件一次性隔离衣穿上,戴好帽子口罩去取样。

我没有舍生忘死这么伟大,只是职责所在,该做的事还是得做。

可能的医生们也是这么一种状态吧,哪怕已经没有防护服,需要穿垃圾袋;哪怕口罩都是自制的,也只能继续顶着;哪怕知道可能会感染,有些事也不得不做。

因为我们第一天踏进医学院,毕业之前准备进入临床的那一天,都对着《医学生誓言》宣誓过:愿一生奋斗,解除人类之病痛。

我是一个医生,只想要对得起那天的誓言。这一点,疫情也不能改变。

就像大鼻说的,总攻已经开始,后续还有援军。

我们普通人能够做的就是保持镇定,关心前线人员的状态,不过度恐慌就是胜利。

700个医生的信,我们就先拆到这里。但我还想要更多地记录这场疫情,帮助人们看到当下外界的样子。

所以我在这里发出征稿启事,欢迎你来记录身边正在发生的故事。征稿的要求,是你想记录的经历,和这场疫情有强烈联系。你可以是医生,也可以是志愿者,甚至是在前线的每一个人,请快点联系我,咱们一起记录下来。