今天的故事发生在一个很特别的地方,某新型冠状病毒肺炎定点医院的“住院部”。

这里的特点是:极其安静。

这家医院的发热病区是临时组织的,里面的医生们也是。一位心血管内科的杨医生,讲出了他在那儿第一次值夜班的经历——

整个病区都是病毒性肺炎病人,杨医生必须回答一个问题:医生我还会好吗?

他努力想向一个病人做出微笑,突然想起自己戴着两层口罩,没人能看到;

一个病人停止呼吸了,他想快点赶去看,却因为防护服是连体而走不快……

杨医生在这里待的第一个晚上,却要把职业生涯迈过一道坎:他亲手抱起了两具尸体。

这是《瘟疫瘟疫你快走》系列的第4篇,看完杨医生的故事,我更想让病毒快点滚蛋。

我是一名心血管内科的医生,正月初二接到医院通知,要我第二天到市某医院发热病区支援,以协助救治新型冠状病毒性肺炎的患者。

说是发热病区,也是临时组建的。整个医院的内科楼和外科楼住院病区都改为发热病区,共11个。

我被分配的发热六病区是外科大楼4楼,原妇产科病区。

尽管防护物资紧缺,但医院还是极力保证了住院病区医师的防护措施。

因为病区里都是病毒性肺炎的病人。

正月初四下午五点多,我通过医护人员通道进入外科大楼。

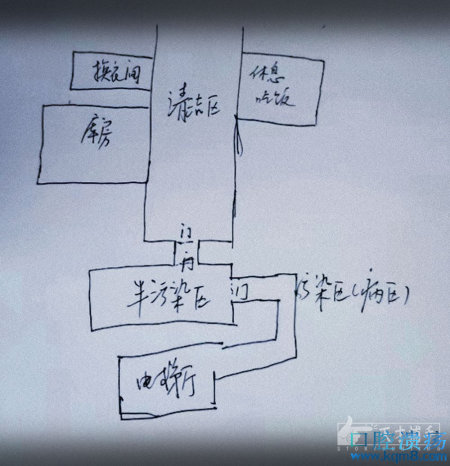

我走楼梯先上到3楼,1、2楼空着,3楼设有清洁区,再往上就是病区。

清洁区是医护人员穿便衣进来更衣的地方。在这儿医护人员可以休息,吃饭。换好衣服了再到污染区去。

3层清洁区图示

我里面戴了N95口罩,外面一层蓝色医用口罩。先穿上隔离衣,戴了第一层普通医用外科手套。

接着我套上了白色防护服,戴上第二层外科手套,套了一次性蓝色家用鞋套。

推开两扇钢制门,我来到半污染区。这里有穿戴的最后一个环节——护目镜。

护目镜摆在钢制托盘上,是泡在含氯消毒液里消过毒的。护士提醒我,多用流水冲一会儿,不然戴上后会很刺眼。

我用水冲洗了两三分钟,但戴久了之后还是会刺眼、酸痛,整个夜班中都隐隐作痛。

我推开第三扇钢制门,正式进入到病区。

3层病区的病房空着。灯光很暗。很安静。

五点半左右,我乘坐电梯来到四楼发热病区。也很安静。

那天是我的第一个夜班。

先前的医生告诉我穿着隔离衣、防护服很热,所以我里面只穿了一件短袖。隔离衣、防护服很薄,两件加一起和秋衣差不多厚。

出了电梯口我突然感觉很冷。那天是阴天,下着小雨,室内和室外温度差不多,6℃左右。后来才发现为了通风,病区和医生办公室的所有窗户都是开着的。

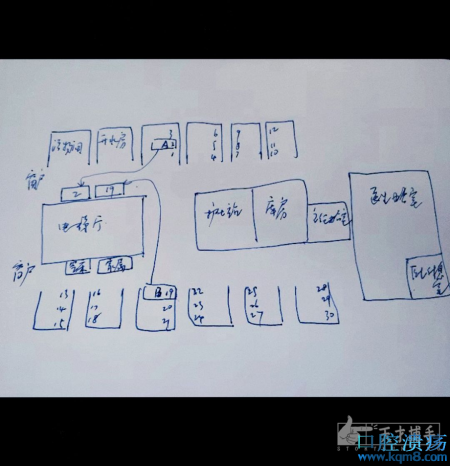

电梯口对着护士站,护士站的灯光比较亮,走廊上的白织灯暗一些。

病房的分布呈H型,两边病房,中间护士站。医生办公室在H型分布的左下角,顺着走廊左手边走到头就是。病房共有十个房间,每边五个,每个房间住三个病人。

4层病区图示

白班的医师和我是同一家医院的,但我们之前并不认识。

我和他打了招呼,告诉他我是来接班的医生,问他有没有想要特别交代的事情。

“有两个年纪大的,比较重的,估计快不行了,家属已经签字放弃了,其他的病人都还好。”交班医师疲惫地说。

我想他这一天也没怎么吃喝,挺辛苦的,就没有再多说,让他早些回去休息。

当晚值班的医生有我,还有一位本院的妇产科医生。她的衣服背后用记号笔写着名字,我和她简单地打了招呼。

病人都在病房里面,走廊上只有两三个病人家属,戴着口罩,在外面踱步,我经过的时候也没有和我说什么。

我们医生先前告诉过家属,不建议留陪,以免增加家属感染的风险。

今晚,我没有再跟他们多说些什么。

查房前,那时还没天黑,有位病人的儿子,戴着黑色口罩,到办公室来问今天复查的CT怎么越来越严重了,怕对父亲有打击。

我仔细对比前后两次做的CT片子,打算跟他父亲当面解释下。

“麻烦你和我父亲说,说得委婉一点,不要说得那么严重,我们家属说的他不信,医生说的他才听。”他说。

我懂他的意思。

我跟着家属到了病房。病房大概不到20平米,有三张病床。病房的灯光很暗,电视机开着,音量很低。病人坐在中间那个病床上。

他抬头看着我来了,关掉了电视。

“医生,我怎么越治越差了?那CT报告单上说,感染面积跟之前比多了不少。”他有些生气和不耐烦地说道。

我告诉他从CT片子上看,感染面积有扩大,但这是疾病发生和发展的过程。病毒侵入人体后会引发一系列炎症反应,刚发现的时候做的CT可能病灶不大,但是随着时间推移,即使接受了治疗,炎症也会逐渐进展到最高峰,这个时候做的CT就会比刚开始做的CT严重很多,等身体的免疫力逐渐将病毒清除后病灶会逐渐恢复。

患者似懂非懂地点了点头,语气平和下来又问了我一句,“医生,这个病得多久才能好?”

我内心其实也没底,只能微笑着说,“只要你感觉一天比一天好,呼吸一天比一天舒服,那就是在好转,但是影像学上好转,至少得一两个月。”

他没再说什么。

我把他的CT片子放在胶片袋子里,放进他的柜子。

我马上想起自己戴着口罩,我的笑别人是很难看到的。

我转身告诉他儿子,说让他早些回去,免得自己也感染了。

“我是下午来给我爸送饭的,待会儿他吃完,我收拾一下就回去的。”他说。

我嗯一声,走出病房,带上门,回到了办公室。

接班后18:00开始查房。我先去到护士站翻看病人情况记录。护士站有个记录本,那是护士记录的患者当天的体温和血氧饱和度情况。

接着我去到每个病房,一个个问病人有没有不舒服。

病区很安静。

有些病人在睡觉,有些在玩手机。有几个病房的电视开着,但音量很弱。

虽然是病毒性肺炎,但是和细菌性肺炎不一样,病毒性肺炎主要是肺泡渗出和肺间质病变,气道分泌的痰液较少,所以病人咳嗽不多。

疑似的病人需要单间隔离,确诊的病人可以多人住一间病房。我们这层楼10个房间全住满了确诊病人,共30人。

为了避免交叉感染,病房门都是关的。病人都在病床上休息,戴着口罩,症状轻的病人不需要吸氧,病情重一点的用鼻导管或面罩吸氧,更重一点的用无创面罩正压呼吸机治疗。普通病房没有有创呼吸机,所以没有收治需要气管插管的病人。

我们这里大多数病人都是可以走动的,只有两个病人病情严重。

10多分钟后查房完毕,我回到了办公室。

和我一起值班的是一位本医院的妇科副主任医师。她年资比我高,我叫她张老师。张老师一直在妇科工作,在隔离病房值班也是第一次。

她对呼吸科的疾病平时接触的少,所以查房后我和她在办公室分析患者的CT影像、讨论患者的治疗方案。

病房里有两位重病患者,A床72岁男性和B床92岁男性。

两位患者基础疾病多,抵抗力差,因为是终末期,多器官功能衰竭。之前有值班医生家属沟通过,生命难以挽回,病人家属要求仅支持治疗,减轻痛苦。

接班查房的时候,我在护士站记录本上看到两位患者的指脉氧都不到80%,去查房时已经是昏迷状态。

20:00左右,护士戴着护目镜,穿着防护服,走到办公室告知我们。

她说A床XX病人好像没有呼吸了。

我和张老师赶紧跑过去看,但也很难走快。防护服是连体服,走的时候就像套在袋子里面走一样。

病人盖着被子,面色蜡黄。动脉搏动消失,双瞳散大。

我们到护士站电话通知心电图室来做心电图。

心电图是一条直线,证实是“全心停搏”,宣告临床死亡。

我们回到办公室,找到了放弃抢救的医患沟通表上留下的家属电话。

我拨通了家属电话。大概5秒后,对方接了。

我交代了自己的身份,然后告知了他父亲病逝的消息。

家属沉默了数秒,说:“好的,我知道了,我会尽快赶过去。”

我连忙又说,“患者遗体我们来处理,把患者的户口本和身份证送到医生办公室来,因为开死亡证明需要,为了避免你们被感染,不能让你们见逝者最后一面了。”

对方顿了顿,没再说什么。

我打电话去问之前值班的医生。值班前一天我从微信群里了解到我们病区已经有3个病人去世了。他们处理过,有经验。

医生告诉我他们当时找了太平间的人,但是太平间的人来了,扔下裹尸袋就走了,最后还是他们自己处理的。我听了之后叹了口气。

我还是给医院的太平间打了电话。

没人接。

我想他们估计关门了。

张老师当时提醒我说,要不和医务处联系一下,问这种传染性疾病的尸体怎么处理。

我又打给医院医务处,对方说这种事情他们也不知怎么处理,还是得找太平间的人。医务处管数据统计、人员安排的,这我也能理解。

再一次拨通太平间的电话后,这次有人接了。

我告诉对面自己所在的病区,说这边有病人走了,需要有人来处理一下。

那边的人态度很冷漠,说:“我们这边过来不了,你们自己处理吧。”

我做医生6年了,这还是第一次听说这件事需要医生来干。

我说:“既然你们不来,那也需要给我们裹尸袋来装尸体啊。”

我告诉他们传染性疾病的病人不能就这样放着,问他们裹尸袋能不能送过来,因为我们医生值班是不方便下去的。

“急诊科那里有,你自己去领!”对面说。

我直接挂断了电话。

虽然生气,但也没办法。由于我不熟悉医院的环境,所以张老师去急诊科领了。

我回到办公室,开始看起其他病人的CT。

约10分钟后,张老师拿了一个深黄色的大袋子。

张老师说,她这是执业生涯第一次遇到死亡患者,而且还需要亲自来处理尸体。

她很无奈,我也表示同情。但我很佩服她的勇气。

我们进去处理尸体的时候,护士已经把病人遗体稍稍整理,用床单把遗体整个先裹着系着了。

同病房的另外两个60多岁的老年病人已经站在门外了。没有说什么。

我把深黄色折叠着的裹尸袋打开,很长,近两米,嘶的一声把拉链拉开,放在尸体左边。

我和张老师想把尸体抬起来放到裹尸袋里。

我抬上半身,罗老师抬下半身,但使了很大的劲后发现,凭我们俩的力气,根本做不到。

尸体太重了,只能另外想办法。

我先把尸体抱向我这边,袋子拉链拉开后放到底下,然后再把尸体侧向张老师那边,把袋子拉过来,再把尸体的下肢、头部都放在袋子里。

我拉好拉链。

尸体处理好后,我们再次拨打了太平间的电话,希望他们能派人拉走尸体。

对面说别的病区也有需要处理的,忙不过来,明天再说。

我有些生气,但也没办法。

我和张老师商量了下。今晚遗体估计是转不走了,但是房间另外两个病人需要休息,肯定不能放在里面。

只有走廊可放了。

我听说楼上的病区特意腾出了一个房间装尸体。我们这里没有空房间,全住满了。

我和张老师把放着尸体的病床推出病房外。

走廊2米多宽,医院的床宽1m左右。左手边的走廊和电梯厅放着几个空床。

我们出门朝右推了两三米,把床挪到顺着走廊的墙放着。

这里是走廊尽头了,地上有微弱的地灯,有点瘆人。

不一会儿患者的儿子赶到医生办公室了。

他大概40多岁,一身黑衣,戴着口罩和护目镜(其实就是个泳镜)。

关于他父亲的病情危重,他之前已经知道,所以过来后他并没有多说什么。

他把他父亲的户口簿和身份证递给我,问:“医生,我还需要做什么吗?”

我接过来,说:“暂时不用做什么,你先回家,有什么情况再和你电话联系。”

他没再说话,转身回去了。

处理完上述事情之后,我和张老师也有点累,我们在护士站那里拿了消毒剂,在胸前和上肢的防护服上喷了几下,护士到配药间拿了干净的手套给我们换了之后,我们又回到办公室了。

张老师在写病程记录,我在写死亡证明。

我之前写过的死亡证明是直接交给家属,以供公安部销户和殡葬需要,但是医务处说现在特殊情况,不能直接交给家属,这种传染性疾病的尸体需要另外处理。

穿着防护服,不能喝水、上厕所、睡觉,而且是上半夜,也没有什么睡意,就和张老师聊了会儿。

我问她待会儿12点换班后怎么回家,她说老公来接她,我挺感动的,心里想着,其实医护人员的工作太需要大家的支持与理解了。

23:00左右,护士又来了。她说B床的病人也没有呼吸了。

又有一个人去世了。上半夜还没有过完。

我和张老师去看时,病人已经呼吸停止、大动脉搏动消失、瞳孔散大。我们又通知心电图室来做心电图,证实是“全心停搏”。

B床病人90多岁,他儿子年龄60、70岁,也比较大了,和病人儿子联系之后,告知他父亲去世的消息,儿子在那头哭出了声,说会尽快过来。

我和他说要带着患者的户口簿和身份证便于开死亡证明,他哭着答应,挂断了电话。

这次我们没和太平间联系。

张老师又一次去急诊科了,我站在护士站等她。

10分钟后她拿回了裹尸袋。

我和张老师刚准备进门去病房处理尸体,里面的病人开始大骂。

“搞了这么半天,尸体还搁在这里,还让不让人休息了?搞得什么鬼名堂?”

张老师和病人解释,“我们一直在处理呀,我们确定患者死亡后要和家属联系,家属又不在这边,太平间的人又不来帮忙,我刚去拿了裹尸袋来,这不才刚回来?希望你理解一下。”

病人还不依不饶,“那你们动作倒是快点啊,紧放在这里像么话?”

张老师又准备解释什么,被我制止了。

我觉得还是先把尸体处理了,他也没什么可说的了。

还是像上次一样,我们把裹尸袋展开,拉链打开,放在床边,然后配合着把尸体装进裹尸袋,拉上拉链。

本来打算把这个床就放在病房外面的走廊上,但是看到门口有个家属在墙边的床上睡着,不好打扰,所以最后把床推到放第一具尸体的走廊边上了。

半小时后家属匆匆赶到医生办公室,也是一位老者,个子不高,戴着蓝色普通医用口罩,皱着眉头,我看得出他眼圈是红的。

“医生,我是XX的家属,我父亲的遗体在哪儿?”

我带他到放着尸体的床边,告诉他这是他父亲的遗体。

他准备扑过去看,被我用手隔开拦住了。

我带他到办公室,他把患者的户口簿和身份证递给了我。

“您老人家也要保重身体,先回去休息,医院都是感染的病人,不宜久待。”我说。

“好的,医生,我知道了,我会尽快回家。”

我心里骂着,这该死的病毒,害死了好多人不说,还不能让亲人好好分别。

我怕他会再去接触遗体,便送他到了电梯口,看他坐电梯下楼去了。

我又看了一眼两个床上的尸体,心里想,还是做个记号吧,免得明天搬动的时候弄混了。

我去办公室拿了黑色的记号笔来,在两个袋子上用笔一笔一划、清楚地写上了姓名、性别和身份证号便于识别。

下半夜两个尸体就一直放在走廊靠边靠窗的地方。安安静静。

后半夜更冷了。身穿防护服也无法趴着睡一会,我在医生办公室就那么坐着,直到天亮。

9点,我离开病区时看见两具尸体还在那儿。

杨医生下了夜班之后,两位老人的遗体终于被送走了。大部分人还在等待春天的时候,有些人已经走了,甚至无法和亲人好好告别。

这该死的病毒。

它让一个心血管内科医生小心地把尸体装进裹尸袋,让一个妇产科医生不仅面对生,还要面对死。

我对杨医生说了“谢谢”,谢谢有人挡在普通人和病毒之间,也还有人维护我们生而为人最后的尊严。

可杨医生觉得自己做的没有什么了不起,他说自己不是英雄,只是做了应该做的事儿。

但在今天,做应该做的事,是需要勇气的。当一个普通人具备这种勇气,他就是能够影响其他人生活的英雄。

我想悼念另一个“普通人”,他叫李文亮。因为他提醒了身边人“注意安全”,许多人能更早戴上口罩。

可惜直到今天,我才知道我们如此近过。

谢谢你,每一个正在拯救世界的普通人。