近日来,随着包丽事件的不断发酵,PUA(Pick-upArtist)这一概念再次进入人们的视野,并引发学界的广泛关注。

早期的PUA是一种鼓励人们与异性接近的交往技巧,但发展到现在开始逐渐变质。

在这种非正常的亲密关系中,女性被视为“猎物”,自尊和人格受到严重摧残。

在包丽事件中,包丽和男友的相处过程中与PUA所鼓吹的理念高度相似,结果也令人扼腕。

既有的评论和研究已从宏观层面勾勒了PUA的总体样貌及其负面影响,但以本案当事人的微信记录文本来进行具体性分析,更加具有客观性和真实性。

同济大学余明锋博士从哲学心理学的角度,对本案中当事人的聊天记录进行了研究,尝试阐明亲密关系中的“爱与罪”。

本公众号特推出此文,希望给读者带来一些启迪和思考。

需要特别要说明的是,本文仅代表作者本人观点,不代表本公众号立场。

爱与罪

——基于包丽事件微信文本的哲学心理学分析

余明锋 | 同济大学哲学系

本文为微信公众号专栏专稿,仅代表作者个人观点,不代表本公众号立场。

非经注明,图片来自网络

令人不寒而栗的事件也促使人做力所能及的省思。

PUA[Pick-upArtist,搭讪艺术家],这个听起来无害甚至不失风雅的说法,近几天随着包丽事件四处传播,事件背后的“艺术家”也随之露出了阴暗而残忍的面目。

所谓“艺术”,实际上是一套操纵情感、实施精神暴力的技术。

另一个汉语俗称或音译显得更为传神:“泡学。

”可无论是“搭讪艺术”,还是“泡学”,都显得过于轻浮,仿佛只是浪荡公子的情感游戏,都不能传达PUA背后阴森骇人的实情。

包丽事件的开端显然与搭讪无大关联,可事件的结局却与PUA的“理念”高度符合,仿佛不是PUA也胜似PUA。

令人不解而不安的是,仅仅凭借爱的名义究竟如何完成这一切?她如何承认自己因为之前的“失身”而有罪,乃至“原罪”?如何因此接受了无限的占有,最终跳入深渊?

“失身”之罪

只要稍稍了解一下PUA的技术步骤,就可以发现其中的关键在于内疚感或负罪感的引发、确立和放大。

在罪感确立之前,我们或许还可以称之为“泡学”,因为实际上无非一套伪装而来的情感欺骗,和生活中形形色色的骗局并无根本差异,现实中并没有那么大的社会害处,理论上也没有太多值得讨论的要点。

仅止于此,人们通常也会对那些虚情假意进行道德谴责,但大约也只能止于道德谴责。

PUA的可怕正在于它并不止步于此,而是跨越界限,进一步引发对方的负罪感。

之所以说界限在此,是因为一旦确立了罪感,情感操纵和精神暴力就可以接踵而来了,操纵者就获得了步步紧逼乃至任意妄为的“心理抓手”,以爱的名义实施精神暴力。

包丽事件中那些令人匪夷所思的情节正与此有关。

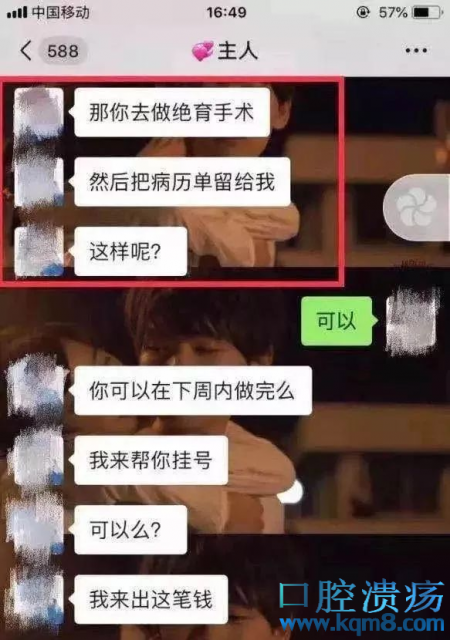

事件中确立罪感的关键是所谓的处女情结。

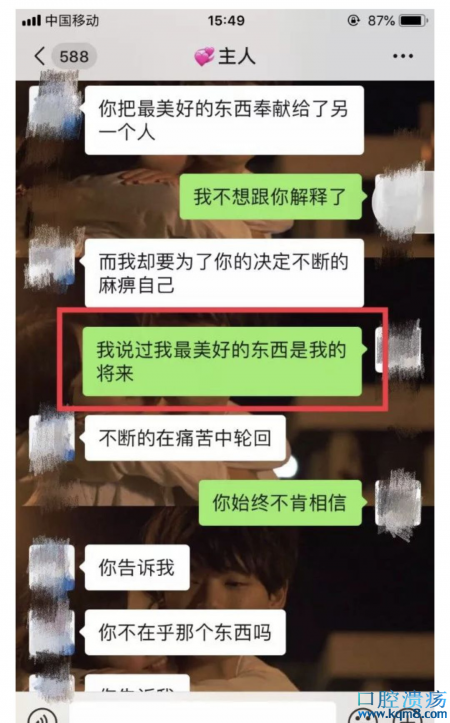

值得注意的是,女生包丽并不是一开始就接受了处女情结的指控,而是非常理智地做出了回复:“我最美好的东西是我的将来”,并非已然过去的“第一次”。

所以,这一事件的关键并不在于高等学府中的天之骄子竟然怀抱落后、愚昧的“封建思想”。

当事女生起初显然并未持有也未接受所谓的处女情结,而当事男生是否真的怀有此类情结,我们暂可存而不论。

顺带一说,如果男生真的持有传统观念、怀抱“处女情结”,视全然“纯洁”的两性关系为爱情和婚姻的要素,那么他就应该拒绝婚前性行为。

从事件情节来看,他自身的行事方式显然与之不符。

无论如何,要害在于,女生是如何被说服并“认罪”的。

从已披露的聊天记录可以看出,罪感恰恰以爱的名义得到了确认。

“罪与爱”是这个故事的核心要素。

因为如果不是以“爱”的名义,“罪”事实上根本无法确立;而如果没有“罪”的确立和放大,“爱”也无法被操纵到如此离奇的境地。

这当中隐含着一种奇特的情感逻辑:他介意,是因为他爱;如果有男生不介意,那是因为不爱;“越爱你越介意”。

在故事的最初,当男生在微信聊天中念咒一般抱怨自己的“绝望”,比如说出“你没有走入我身体的钥匙”之类绝望更促使对方绝望的表达,这时,女生还可以完全清醒地回应:“你真的觉得你的感情是爱吗?”事实上,观者在事后能够想象的反驳之辞,女孩已经说过:“你只不过是把我当成了满足你私欲的工具。

”继而追问:“你可以抛掉你的私欲来爱我吗?”然而,“介意”在这里成了爱的表达,只要在开始的时候没有能够逃离这个奇特的情感逻辑循环,一旦“罪感”被引入叙事,爱与罪就会结成牢不可破的圆圈,互相增强。

叙事植入概念,改变了当事人看待问题的视角。

于是,当爱的叙事一路攀升、达至顶点,那个无可挽回的第一次就成了当事女生不得不接受的“原罪”。

她也将因为接受原罪定义而落入惩罚、受难、信仰、忏悔等一系列准神学叙事,完成自身主权的彻底出让。

以爱的名义

之所以“罪”可以以“爱”的名义来确立,是因为爱情或激情之爱具有极为独特的“去主体性”功能。

爱是私密空间的打开,这种打开既是身体上也是心灵上的。

相爱即意味着出让自身的完整性,意味着只有当“另一半”在场,自身才重获完整性。

黑格尔曾在《法哲学原理》中为爱下过一个经典的定义:“所谓爱,一般说来,就是意识到我和另一个人的统一,使我不独为自己而存在,相反,我的自我意识只是作为放弃我的自为存在并且通过知道我自己,之为我同一个人以及另一个人同我之间的统一,才获得。

”“放弃我的自为存在”,也就是出让自身的完整性,是让另一个人的在场成为自身的条件,其不在场成为根本的缺乏。

当一个人还没有在“自我意识”层面感到缺乏的时候,也就还没有开始恋爱。

恋爱,如我们的日常语言所说的那样,乃是寻找“另一半”,这时,爱者自己也相应地丧失了整全,成了“这一半”。

“我不想有人动我的女孩”,男生所表达的“介意”本来毫无根据,因为女生和前任发生关系时根本就不是“他的女孩”,甚至在初步建立关系之后,她也不能完全被称为“他的女孩”。

但是这种本来不合逻辑的说辞,却成了爱情的炽烈表达。

《会饮篇》

自身的超出和整全性的欲求是哲学对激情之爱的基本理解,柏拉图《会饮》中的阿里斯托芬讲辞和黑格尔的《法哲学原理》皆有相似论述。

在《会饮》中,阿里斯托芬的讲辞其实还要再进一步,因为他通过“半人”的神话叙事把缺乏和对完整的爱欲规定为人之为人的自然或本性。

无论如何,激情之爱发生于彼此所引起的缺乏感,也必定伴随着强烈的完整性要求,因为这种完整性追求成了爱者的根本需要。

于是,当一方以处女情结的名义要求最高的完整性——不但是现在和未来的完整性,而且是一生乃至永恒的完整性——而这种完整性是另一方根本无法给予的时候,罪感意识就借着爱的名义得到了确认。

一方一旦接受了另一方的原罪叙事,“完整性”的要求就会进一步显现出狰狞的面目,因为在这种叙事之下,罪感和受难之间会形成一种不断自我强化的循环。

或许根本无爱的他者这时就会摇身一变,幻化成最强烈的爱者形象,因为他在表达无限的占有欲。

这种占有欲在爱情关系中本是爱的表达,亦即完整性欲求。

可是在PUA达人手中,这就成了情感操纵和精神暴力的抓手。

无论多么荒谬的占有欲这时候都会显得极为合理并且无限深情。

占有的表达成了他的受难叙事。

越强的占有欲就越是加强了他的受难,她的罪感也就随之加强,直至不堪重负。

事实上,她哪怕在自杀的时候仍然对她的“主人”抱有无限的愧疚感。

“遇到了熠熠闪光的你而我却是一块垃圾。

”包丽留下的这句告别的话,形象而充分地总结了她彼时绝望而坚信的内心。

她坚信主人的爱,同时绝望于自身的原罪。

无疑,她并不是一块垃圾,他也没有那么熠熠闪光,而是“爱与罪”的叙事将他变得熠熠闪光,并将她变成了一块垃圾。

罪感和受难的叙事不断地质疑她原有的自我认识,并且彻底摧毁了她的自我认识,这同样源于情感控制和真实爱情之间在情感逻辑上的同构。

真实爱情的发生必定伴随着自我的反思:“他真的爱我吗”?“我真的爱他吗”?“我真的值得他如此爱我吗”?“他真的值得我如此爱他吗”?受难叙事使得操纵者得以以“爱”的名义做出无所不用其极的占有欲的表达,于是“他真的爱我吗”和“他真的值得我如此爱他吗”这样的怀疑性问题最终失去了提出的可能,又使得“我真的爱他吗”和“我真的值得他如此爱我吗”这样的自责性问题成了不断加剧的循环。

“去主体性”意味着主体的反思和再一次确认,而情感操纵者对于另一方的无限贬低也就悖谬性的成了自我的无限拔高,幻化出无限光辉的“主人”和无限卑微的“罪人”。

占有欲的表达是包丽事件中男主角最强烈也最令许多观者发指的表现。

当包丽不堪重负提出分手要求的时候,被要求“怀一个孩子再打掉”,“做绝育手续”,为的是保证包丽离开后不再属于别的男人。

他也叮嘱她记住,“你的一切都是我的”。

所有这些极端非理性的要求之所以被提出,也被接受,正是基于“爱与罪”的情感逻辑。

人格与法理问题

在柏拉图的《会饮》中,悲剧诗人阿伽通曾如是论证爱神的轻柔:“他既不在大地上行走,也不在脑壳上行走——脑壳并不是什么柔软的东西,而是在事物最软绵绵的东西上走,还寓居其中。

毕竟,爱若斯在神们和世人的性情和灵魂里筑起[自己的]居所,并且也不是住在所有灵魂里,毋宁说,凡遇到性情坚硬的[灵魂]他就离去,遇到性情柔软的灵魂他才住下来。

”我们心目中的爱情往往是恋人相拥、温柔无限的景象。

真实的爱情自然也有狂风暴雨的时刻。

可PUA所导演的情感操纵和精神暴力却不同于真实爱情中的狂风暴雨,而仿佛“性情坚硬的灵魂”对爱神的亵渎。

从网传微信记录来看,男“主人”在被蔑称为“狗”的女友脑死亡之后,冷酷不减。

他不但否认女友的自杀与自己有任何实质关系,语调充满了一副全无所谓的样子,并正前往内蒙支教,仿佛在继续从事爱的事业。

关注者们几乎都不得不惊讶于这位就读于政府管理学院、担任学生会副主席的学生有着多么冷酷的内心。

可恰恰这样冷酷的内心使得他可以以爱的名义扮演上帝,施展自己无所不用其极的统治术。

不是爱神住进了“性情坚硬的灵魂”,而是“性情坚硬的灵魂”占据了爱神的位置。

最后要说,本文仅仅是基于包丽事件的相关微信文本(主要是事件中披露出来的当事人的微信聊天记录)对PUA技术做一种哲学心理学分析。

简单说来,如果事件成为案件,那么PUA是否属于犯罪,这是法学家和立法机关要基于法理做出的判断,而包丽事件中的男主角是否确为PUA操作者,这需要法官基于事实查证而做出判断。

以上所做的哲学心理学分析并非法学论述,更不是要越俎代庖地发表审判之辞,而只是基于相关文本对PUA技术背后的情感逻辑做一种哲学上的探究,这种探究对于相关的法理分析或有些许助益。

说到法理,大概读者会想到事件主人公包丽正就读于著名学府的著名法学院,也会想到,尽管观者充满愤慨,可事实上几无可能找出控告的理由。

但是,爱终究是两个独立人格之间的“去主体性”和完整性追求,一旦爱者以爱的名义被无限操纵,最终在一段关系中被剥夺了自由人格,那么我们有理由问:这样的情感游戏是否已经逾越了法律的界限?是否不能再称之为情感游戏,而是要在法律层面将之定义为情感操纵和精神暴力?