采访内容中“连我这种‘身经百战’的人都要当逃兵”,“保守估计,此次感染的规模是SARS的十倍起跳。

”这两句话引爆了舆情的讨论。

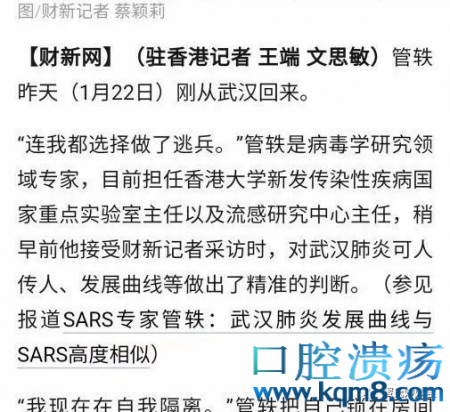

(身经百战和香港记者再次同框)时值疫情暴发初期,迅速行动起来的是商业媒体和诸多自媒体,很快精简整篇报道,剔除了比较专业的,还有具有传播风险的内容,主要传播“十倍起跳”,和“连专家都害怕了”这两条内容,随后还有些媒体开始传播“封城效果存疑”(1月23日凌晨2点,宣布封城)这个内容,都来自于对管轶的采访。

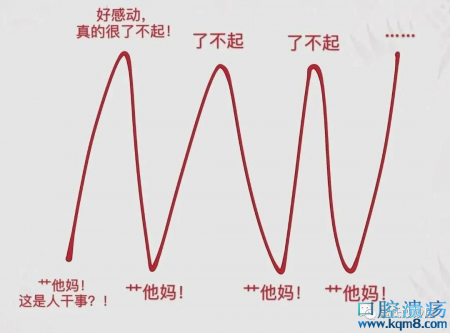

民众骤然陷入了由媒体主导的恐慌情绪中。

然而当时除了湖北地区,疫情的全国性暴发还没有开始,大多数湖北省以外的舆情迅速冷静下来,不少人觉得疫情没有多严重,虽然当时钟南山已经明确提出“人传人”,但是并没有否定之前“可防可控”的论调,当时的舆论注意力还在春节这个“重要事件”上,所以之后在一些媒体又借机以“批评管轶”来进行第二波内容传播,目的也许是为恐慌灭火,也许是乘机继续收割流量,总之当时没有人意识到疫情的严重程度,“批评管轶”引来了强烈的舆论反馈。

结合之前的“逃兵”,“十倍起跳”这类内容,网络舆情这时候更多是一种骤然恐慌后的情绪宣泄。

管轶被迅速打上“逃兵”、“国外势力”、“危言耸听”等标签,受到攻击。

随着疫情不断扩散,终于随着“新冠肺炎”这个官方称谓的确定,疫情成为全国性的超级大议题,而此时的民众,已经被各种各样的议题,谣言,辟谣弄得倦怠了

部分舆论开始肯定管轶教授的工作,反思之前的一些错误言论。

然而这样的舆论并没有像之前一样很好的传播,很多之前“批评管轶”的传播者,也在考虑保护自身公信力。

所以基本上这个舆情事件算是草草收场了。

获利的,是收割了几波流量的媒体、自媒体。

受损的是管轶教授的公共形象和公信力。

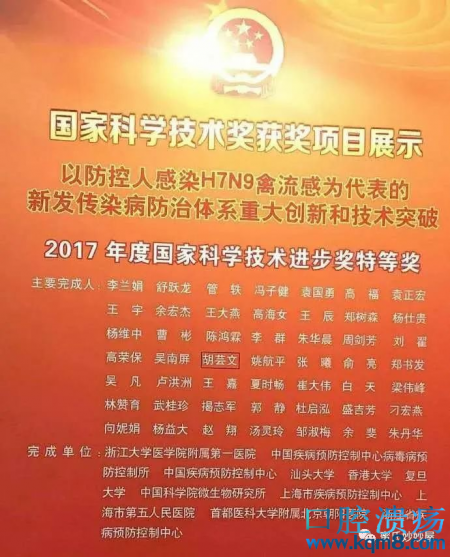

而如果不是被商业媒体抢先一步,而是我们的官方宣传来操盘,管轶教授在此次疫情中,将会是一个非常正面的形象,我们可以来看看“国家科技进步奖特等奖得主”、“抗击禽流感英雄”、“香港大学科学家”(国家太需要一个在内地有突出贡献且与香港有关的形象了)

然而,官方宣传天生的慢十拍,管轶教授接受采访时不适当的表述,商业媒体敏锐的反应,最后塑造出来了这样的一个形象,当舆情事件引起相当多的负面反馈时,官方宣传也只能默不作声。

这是一次有波折的舆情事件,对于这次舆情的主要传播者诸多商业媒体与自媒体来说,算是在流量上大获全胜,代价不可谓不小,只是一个“非典型公众人物”形象的奔溃而已(如果没有此次疫情,管轶教授不会成为公众人物的)。

讨论舆论传播的问题,不能去谈是非对错,而通过梳理“管轶‘逃兵’”舆情事件,我想讨论的其实是如何面对当今商业媒体这样的传播手段,不管是对于公众人物来说,还是对于普通人来说。

管轶教授走到公众之前的时候,并没有当公众人物的太多经验,曾经面对的大多是官方媒体,所以这次在面对商业媒体时,放松了警惕,很多人觉得面对官方媒体时要谨慎不能说错话,但这只针对于屁股坐错位子的人来说,一般的官方媒体并不是唯流量论的,所以会在信息上多做取舍,不仅照顾传播内容的正确性,也会照顾内容提供者的形象。

而这次财新网的报道,就把“我都当了逃兵”当做新闻的第一句话,当然,这种个人化的表述最能引起受众的注意力,但是是否会损害内容提供者的形像,考虑这种问题,对于商业媒体来说就不专业了。

而这种最先接受的信息,就容易成为之后判断所有信息的准则,大部分受众是难以形成自己独立的判断,只能接受媒体的引导。

但是在对任何内容进行反馈的时候,保持理智与冷静去对待媒体塑造诸多的形象,这个权利还是在公众手中的。

上一篇:“逃兵”管轶:精于专业,讷于人心