生命科技、基因研究的发展速度,可能超出我们的想象。如果不是因为这次新冠疫情,社会还不会如此关注基因、病毒等领域。

最近,病毒所石正丽陷入风口浪尖,因为几篇试验论文,她成为关注的对象。网络上,从学术论文到病毒研究,各类基因领域的专业术语,掺合着一些阴谋与猜测,成为疫情之外的另一大舆论场。

石正丽是谁?

石正丽,现任中国科学院病毒研究所研究员,病毒所新发传染病研究中心主任、P4实验室副主任,美国微生物科学院院士。

因为致力于蝙蝠基因的研究,石正丽有“蝙蝠女侠”的称号,在国际期刊自然、科学杂志上发表了诸多学术论文。

2018年7月,石正丽作了一个公开演讲,主题是“追踪SARS来源”,讲述了自己寻找蝙蝠溯源SARS病毒来源的辛苦经历。

为什么要寻找蝙蝠?2003年的非典在全球导致了超过8000人感染,超过900人死亡,成为许多人心中不可磨灭的阴影。非典过后,人们发现果子狸并非SARS病毒的自然宿主。根据科学判断,蝙蝠有可能是SARS的自然宿主。

从2004年开始,石正丽开启了寻找到SARS病毒自然宿主蝙蝠的征途。她在演讲中说,为了寻找SARS病毒,足迹遍布了28个省,只要听说有蝙蝠的地方她都会去,如同大海捞针一般,抽丝剥茧,溯本求源。用她的话说六个字来形容:”辛苦、危险、孤独。“

起初,她通过抓蝙蝠来采集病毒样本,后来她改变了策略,从SARS病毒抗体着手,顺藤摸瓜,追寻病毒。这种策略是:先检测哪些蝙蝠群体中有SARS病毒抗体,再研究这些蝙蝠携带的病毒。一年后,她在广西和湖北的蝙蝠体内发现了类似SARS病毒的冠状病毒,虽然该病毒并非SARS病毒本身,但和SARS病毒非常接近,这个发现似乎证明了她的猜测——SARS病毒的自然宿主是蝙蝠!

直到2011年,一个偶然的机会,石正丽团队在云南的一个山洞菊头蝠的身上,发现了和SARS病毒高度同源的病毒,她采集了十多株冠状病毒,这些是和SARS病毒相似的冠状病毒,当年这项发现发表在了《科学》。

2016年,石正丽掌握了SARS相关冠状病毒的基因密码。2017年,石正丽迎来了自己学术生涯的高光时刻。当年11月,石正丽团队在PLosPathgens杂志上发表文章,通过对云南某山洞中马蹄蝠连续五年的样品搜集,发现了蝙蝠中的SARS相关病毒(SARSrvirus)是人SARS病毒祖先的更直接的证据。

石正丽也被认为是完成了SARS病毒溯源的专家。“如果把SARS病毒比作一个积木的话,组成积木的所有模块,都在这个洞里找到了,然后进一步证明了SARS病毒是经过几个“蝙蝠SARS样冠状病毒”重组而来的。”

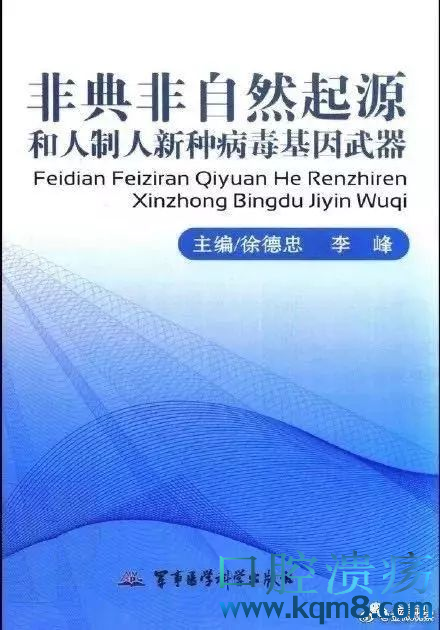

当然,这个结果并不是所有人都认可。2015年,中国军事科学院出版的《非典的非自然起源》,作者第四军医大学教授徐德忠从SARS的宿主、起源、流行分布、再流行特征等,得出SARS不符合自然流行病规律,符合逆向进化的特征,由此得出SARSCoV属于非自然方式产生。

对于SARS来源问题,至今科学界争议种种。像石正丽这样,执着于把自己人生中的黄金期投入茫茫黑暗毫无头绪的SARS病毒溯源中,可能确实比较少见。

多年来对蝙蝠基因的研究成就,石正丽被授予“蝙蝠女侠”的称号,石正丽团队还由此成为国际蝙蝠病毒研究领域最有影响力的实验室之一。2019年1月,55岁的石正丽以首席作者的身份获得“国家自然科学二等奖“。

“这么一个人物,属于科研的绝对痴迷者,除了技术能力强,她有着执拗的强大精神力量,与危险的病毒为伴,妥妥的科学狂人,否则做不成这事。”有业内科学人士对她如此评价。

跨物种传染研究

随着新冠疫情的肆虐,石正丽的科研工作,给了人们的想象空间,最初是从病毒研究所开始。

在疫情还没有爆发时,对于冠状病毒的说法,当时有科普人士说“拥有中国最先进的病毒所P4研究所,这事搞不定,没人能搞定。”

2018年4月,中央电视台新闻频道关于“关于新型冠状病毒”的报道被扒出。一些微信群中传播这条新闻,事实上,这则新闻介绍的是“蝙蝠的新型冠状病毒SADS”,与新冠病毒不一样。

1月26日,中科院之声对传言辟谣称:2018年4月5日《自然》发表的文章研究的是【猪急性腹泻综合征冠状病毒】,简称SADS病毒,与此次发现的导致肺炎的新冠病毒并非同一种,作者是石正丽和她的同事周鹏。

他们在采访中透露了这样的信息:SADS属于冠状病毒,我们发现在同一只菊头蝠中同时携带了SARS样冠状病毒和这次猪病的病毒。"冠状病毒重组很厉害,就像搭积木一样,我的模块放在你那里,你的模块放在我这里,说不定将来重组成什么。”

一波未平一波又起。不久之后,石正丽的又一篇论文被扒出。

2015年,石正丽团队在国际著名期刊《naturemedicine(自然医学)》发表了一篇论文,名为《一个类似SARS的蝙蝠冠状病毒群显示了人类出现的可能性》。

这篇论文大致内容如此:只要把蝙蝠身上的S蛋白里的ACE2这个受体开关一调,这个病毒马上就可以传染给人类。利用病毒基因重组技术将蝙蝠的S蛋白和小老鼠的Sars病毒重组,得到的新病毒可以和人体的血管紧张素转化酶2(ACE2)结合,能很有效地感染人类的呼吸道细胞,毒性巨大。他们发现新病毒明显地损害了老鼠的肺部,所有疫苗失去作用。石正丽团队继续用猴子做实验,模拟病毒在人体上的效果。

如何理解这篇专业论文内容?别急。

石正丽的同行武小华用了一个通俗的解释,在每个SARS病毒上,它表面都有紫色的凸起部分叫spikeglycolprotein,简称S蛋白,这个蛋白很重要,它像是一把钥匙,能不能传人,就靠它。试验室时,可以通过技术手段人为地换掉S蛋白。而冠状病毒的这个开关就是S蛋白里的ACE2受体。

ACE2受体,又称为血管紧张素转化酶2,在人体I型肺泡、II型肺泡、支气管上皮和血管内皮等多种细胞均有表达,冠状病毒感染人体需要与人体组织表达的受体相结合才能实现。病毒入侵人体可能有多种不同方式,但通过呼吸道入侵肺部并引发重症肺炎仍是其致病最主要模式,也就是说,ACE2受体提供了一个类似病毒感染的桥梁。

如何理解石正丽在试验室所作的操作?一位生物界人士仔细研究过论文,她认为,试验最关键的部分是石正丽团队把一个本来对人没有害的蝙蝠病毒,通过插入SARS病毒变成了对人类有害的病毒,那是因为SARS中的ACE2受体被利用了,相当于用基因重组成功了一个新的病毒。

这个论文实验当时引起美国医学界引起非常大的争议,医学专家DeclanButler也

在《自然医学》上撰文表示,这种实验没有什么意义,而且风险很大。

由于缺乏技术,当时石正丽团队是和美国北卡罗莱纳的一个医学小组合作。2014年美国疾病控制中心意识到这个病毒有可能成为生物化学武器时,立刻已经叫停了这种病毒改造计划,并停止拨款给相关的研究。

这项研究之所以引起科学界的关注,与过去的“寻找蝙蝠”不同,石正丽的团队人工对病毒进行了技术操作。

按武小华的说法,这在基因研究领域并不复杂的技术。“蝙蝠身上的病毒,它的S蛋白是不能传人的,但是,病毒在地球生活了40万年了,他们为了生存下来就要不断寻找宿主和变异的。从蝙蝠到人,冠状病毒要通过不断获得人的蛋白质信息,但是蝙蝠又不是人的伴侣动物,很难从血液、体液等方式获得人的蛋白质信息,但实验室修改病毒可以实现这点。”

ACE2的联想

这一次,新冠疫情爆发后,中国科学界迅速作出反应,对新型冠状病毒溯源,以及感染机制进行破解,其中石正丽率先对病毒溯源。

1月23日,石正丽团队在bioRxiv预印版平台上发布文章《一种新型冠状病毒的发现及其可能的蝙蝠起源》,提出新型肺炎病毒或来源于蝙蝠。

另一个焦点问题是感染途径、感受受体,科研人员发现,与SARS类似,这次的新冠病毒感染即ACE2受体。

1月21日,中国科学院上海巴斯德研究所郝沛研究员等人联合发表论文《对新型冠状病毒感染人的机制和通路》,结果显示:冠状病毒是通过S-蛋白与人ACE2互作的分子机制,来感染人的呼吸道上皮细胞。

1月23日,石正丽团队在预印本网站bioRxiv发文,同样证实了2019-nCoV进入细胞的受体与SARS-CoV一样,均为ACE2。

1月26日,上海同济大学医学院左为研究团队在预印本网站BioRxiv上发布研究论文,结论也表明:ACE2受体的表达主要集中在肺内一小群II型肺泡上皮细胞(AT2)上,这群对病毒易感的AT2细胞占所有AT2细胞数量的1%左右。

这一切就像是SARS的的模样,让人产生种种联想。后来,1月31日,印度科学家在bioRxiv杂志上发表了一篇论文又称,新冠病毒的4个插入片段中的氨基酸残基均与艾滋病基因相似。

当冠状病毒、菊头蝙、ACE2受体等词闯入公众视野时,一切都似曾相识,而石正丽过去所研究轨迹有着不可思议的雷同,类似的研究、类似术语,让人怀疑。

各种阴谋裹挟着公众恐慌的情绪蔓延,石正丽一下子中枪了。

2月2日,石正丽怒了,她在朋友圈发表声明:2019新型冠状病毒是大自然给人类的不文明生活习惯的惩罚,我石正丽用我的生命担保,与实验室没有关系。奉劝那些相信并传播不良媒体的谣传的人、相信印度学者不靠谱的所谓“学术分析”的人,闭上你们的臭嘴。同时转发这个打脸的消息:印度学者已经决定撤回这篇预印本文章。

“闭上臭嘴”这股傲慢的姿态并没有让平息争议,由于石正丽的发言与公众所熟知的科学家严谨理性的形象截然相反,被看作是气急败坏的表现,让网络掀起更多的质疑。

科学界的争议

对石的质疑,不仅是普通百姓,也有来自科学界的质疑,其中就有同属生命科学领域的武小华公开与石正丽对质,按武小华称,“石正丽公然撒谎,丧失最基本一个研工作者的最基本要素。”

2月5日,石正丽在接受财新记者采访时再次回应争议,希望国家专业部门来调查,以还团队一个清白。“我自己的话没有说服力,我不能控制别人的思想和言论。”

对于实验室存在病毒泄露的猜测,是石正丽愤怒的主要原因。

所谓实验室泄露,石正丽直接作出了回应,且是用命担保了。我觉得对于这么重大的事,不好凭空臆测。像P4这种高级别的实验室,有着严格的操作规范和音视频记录,每个人的行为都有可追踪,甚至每一只实验动物的轨迹都可追踪。

在我看来,这种质疑背后,有另一背景是病毒所风波,先后爆出了双黄连事件、瑞德西韦专利、80后所长等风波。对石正丽质疑,有部分是掺杂了病毒所体制性的问题。

对试验室人工合成的质疑声中,一些科学界人士纷纷辟谣,其中《科学》杂志撰文称,病毒基因序列驳斥了新冠病原体来自病毒研究所的观点。与石正丽合作研究的PeterDaszak对《科学》称:“每当一种新的疾病或病毒出现时,都会有同样的故事:这是某个机构释放或泄露的,又或者这是基因编辑的病毒。这是一种耻辱。“而美国白宫也要求科学家调查病毒的来源。

2月12日,世卫组织就最新疫情报告:新冠病毒与菊头蝠冠状病毒有关联!世卫组织称,目前中外专家都在努力寻找新型冠状病毒的动物传染源,确认源头将有助于避免将来再出现类似疫情。也就是说,世卫组织大概也是从找动物身上找源头了。

最新,石正丽还在《中国病毒学(英文版)》VirologicaSinica上撰文,建议将2019-nCoV改名为“传染性急性呼吸综合征冠状病毒”,而国际病毒分类委员会将肺炎病毒归类为“SARS冠状病毒2号”。

目前来看,石正丽的一切研究工作处于正常,并没有受到太多的影响。最初的种种推测和所谓阴谋,或是疫情蔓延之下公众的一种焦虑心理,急于寻找答案和原因。

基因编辑儿

过去,石正丽所面对的只是她的那个小的学术圈,因为这次事件,她面对的是广大社会公众,评价两极化是自然的。

除了“对科研有着执拗,甚至狂热的追求,病毒研究成就非凡”等评价。可以想象,网络上石正丽遭遇的另一种声音,甚至出现了董事长实名举报病毒所及石正丽事件。

这些还有一个原因在于,石正丽们所作的病毒研究,与国外机构有某种紧密的联系,产生了民族主义的想象。

对于石正丽研究的是病毒、基因科技,这个领域,科学家就像扮演上帝角色,实现人工合成新生命,因此科学狂人多。

目前,新冠疫情仍在肆虐,几万人确诊、一千多人死亡,人人出门戴口罩,无处不在的感染担心,在此时刻,各种病毒感染、超级传播等概念,以现实版的“科普”方式传播,过于真实。

过去,社会对转基因的争议,到新的基因编辑技术,同样会有争议。转基因是插入外源基因,现在的基因编辑技术可以实现基因的敲除、敲入和靶向突变,科技可以对生命玩出各种花样。在基因编辑带来想象空间时,技术应用仍存巨大的未知风险。

曾任南方科技大学原副教授的贺建奎团队将基因编辑技术应用人体胚胎上,生下了两名基因编辑婴儿,当时媒最初还是以重大喜讯公布,公众的反映迟钝,还是数百位科学家联名抵制才引起关注。

2019年12月30日,“基因编辑婴儿”案在深圳市南山区人民法院一审公开宣判,贺建奎等3名被告人因非法实施以生殖为目的的人类胚胎基因编辑和生殖医疗活动,构成非法行医罪,被依法追究刑事责任。依法判处被告人贺建奎有期徒刑三年,并处罚金人民币三百万元。也就是说,贺的罪名是非法行医,而不是其他什么罪名。在业内看来,全球首例基因编辑儿事件,凸显出了中国基因编辑治理架构尚存缺陷。

对于基因编辑儿事件,当时122位科学家的联名信写到:“CRISPR基因编辑技术的脱靶问题不解决,直接进行人胚胎改造并试图产生婴儿的任何尝试都存在巨大风险。此项技术早就可以做,没有任何创新,但是全球的生物医学科学家们不去做、不敢做,就是因为脱靶的不确定性、其他巨大风险以及更重要的伦理。”

“对于在现阶段不经严格伦理和安全性审查,贸然尝试做可遗传的人体胚胎基因编辑的任何尝试,作为生物医学科研工作者坚决反对!强烈谴责!呼吁国家立法严格监管!”

值得欣慰的是,2019年4月20日,十三届全国人大常委会第十次会议审议的《中华人民共和国民法典》人格权编规定,“从事与人类基因、人体胚胎等有关医学和科研活动的,应当遵守法律、行政法规和国家有关规定,不得危害人体健康,不得违背伦理道德。”这在完善基本性法律方面迈出了重要一步。

科学家的角色

为什么要说到基因编辑的事?因为,石正丽2015年所作的跨物种病毒试验,有在试验室用到基因技术。当时这在美国医学界非常大的争议,美国学者指出这种实验风险很大。

对于这类试验,国外有严格的规范和限制。一位在美国工作多年的生物科研领域学者向我介绍:像石正丽的研究确实很高端的,她研究这种东西可以轻易发在自然和科学这种高级别的科学期刊。为什么呢?因为这种高感染性的病毒,西方实验室不太给你研究的,怕感染。来自学术科学界的奖励让她有动力做这种美国的科学伦理不鼓励或不允许做的实验。中国这块似乎没有太多的约束。

为什么石正丽要做这些试验呢?她的初衷也许是好的,按她的说法,野生动植物库中病毒的跨物种传播对人类和动物健康构成了明显的威胁,对动物的病原进行早期隔离、预防,或是早期诊断技术,避免大规模的传染病爆发。”

但是,这次发生在的疫情,却没有看到P4发挥相应的作用,反而是推销双黄连,引发全民的昼夜排队。

石正丽的研究,同样涉及到科学伦理的质疑,由于生命科学发展迅速,早已突破了原本的科技领域,进入到医学等各个领域。有人提出,石正丽是科学院系统,不是医学系统的,但是她做的病毒感染性等研究却像是医学的活,这方面的科学伦理怎么规范?

还有一点,石正丽的研究多是与国外机构合作,美国机构提供支持,这些试验经费的来源、团队人员、试验监督、试验材料、石正丽扮演角色等,石正丽并没有给出回答。国际性的基因研究项目,有严格的规范,这块的机制如何,值得关注。

在我看来,石正丽所引发的关注,除了公众的猜测与阴谋想象,有来自现实的担忧。那就是基因技术飞速发展,渐入我们的生活,有公众对技术和伦理的双重焦虑。比如基因编辑儿,这种难度不高,国外出于科学伦理不做,但贺建奎却直接生产基因编辑儿,震惊全球。如何约束科学家是个问题?

最近,我看到一家基因编辑公司的广告,就有基因编辑的服务项目。这些基因技术以“先进的科学”正在国内推广。但是,这也引起学界的担忧,人类生命系统经过了亿万年的进化,在基因上动刀子,会不会引起整个生命系统的紊乱。

生命科技的发展一日千里,当我们以为基因编辑还在实验室时,基因编辑已走进入到现实,社会之相匹配的法规与科学伦理也急需跟进。

当科学狂人一路狂奔时,不要让科学伦理还在穿鞋。