树藤摸瓜。嗯,不错,吃货多的地方都爱这么说。可是寻找真相的人们喜欢说“顺瓜摸藤”,因为得找到根,有瓜必有藤,摸着藤往前捋才能找到根。

疫情已经把封了,把中国影响了,把世界捎带了。根在哪里?找蝙蝠索要医疗费吗?不管中间宿主在哪里,总有第一个感染者。因为这位“零号病人”,才有了其他所有的感染者,才有了震惊世界的新冠肺炎疫情。

一个名字浮出水面,黄燕玲,有人说,她可能就是这次新冠肺炎疫情的“零号病人”。

所谓“零号病人”指的是第一个得传染病,并开始散播病毒的患者。在流行病调查中,也可叫“初始病例”或“标识病例”,正是他或她造成了大规模的传染病暴发。

在传染病的发生、发展和传播过程中以及传染病的认知、研究过程中,首发病例一直占有重要地位,通过对首发病例的细致调查,能为疾病来源、病因分析、预测、控制措施采用、预警机制的建立提供大量宝贵信息。

网上信息显示,黄燕玲是中科院病毒研究所2012级硕士研究生,由西南交大推荐,曾为该所诊断微生物学学科组的科研团队成员。

此前有消息说,在相关网页上,只可见黄燕玲的名字,但没有照片,点进去是空的,其他学生可以进去,含有中英文个人信息。

如果要证明黄燕玲是“零号病人”,至少要满足两点,一,黄燕玲被确诊感染了新型冠状病毒,二,在公开的确诊病例中,黄燕玲排在第一位。

为什么很多人对黄燕玲可能为“零号病人”如此感兴趣?原因不外乎她与病毒研究所的关系。近来随着疫情不断扩散,人们急切想知道病毒的最初来源,而关于病毒研究所的各种传言,特别是该所研究员石正丽的断言否认,更让外界起了各种猜测和怀疑。

目前,在病毒研究所官网输入“黄燕玲”只能搜到一条信息,即该所就外界传言的一则声明,发布于2月16日。内容如下:

近期网络流传不实信息,称我所毕业生黄燕玲是所谓的最早感染新冠病毒的“零号病人”。经查证,我所郑重声明如下:

黄燕玲同学于2015年在我所毕业获得硕士学位,在学期间的研究内容为噬菌体裂解酶的功能及抗菌广谱性,毕业后一直在其他省份工作生活,未曾回过,未曾被2019新型冠状病毒感染,身体健康。

值此抗疫关键时刻,相关谣言极大干扰了我所的科研攻关工作。我们保留依法追究法律责任的权利。衷心感谢社会各界对我所的关心、支持和帮助!

由上述声明可以知道,黄燕玲确实曾在病毒所学习过,只是毕业后不在病毒所了,也不在湖北;另外,黄燕玲未曾感染新冠病毒,身体健康。

这其中,关键的是这一句,“未曾被2019新型冠状病毒感染”,这说明,病毒研究所知道黄燕玲在哪里,并且能够联系上她,否则不可能得知她的健康状况,因为现在疫情已经扩散至全国所有省份和直辖市,就算黄燕玲不在,理论上她也同样会有被感染的可能。

黄燕玲肯定有微信,也就是说,病毒所办公室人员一个视频联通,就可以让黄燕玲出现在全国人面前。

面对猜测和传言,全国人都想知道黄燕玲的下落。2月16日,由中科院主管的中国科学报记者采访了黄燕玲导师、病毒所研究员危宏平,以及该所研究生处处长王燕飞。

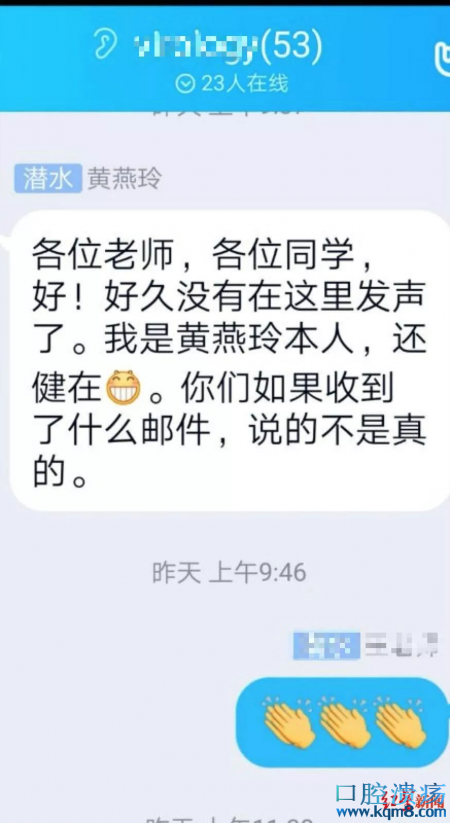

危宏平说:“我通过实验室已毕业学生群和打电话等方式与黄燕玲取得了联系,并询问近况,确认她身体健康。她本人也在毕业生联络群里澄清“还健在(笑脸)”,谣言不攻自破。”

危宏平的描述可谓详细,因为他提供了一个别人往往会忽略的细节,那就是黄燕玲在微信群中解释自己“还健在”时的表情。

不过,据危宏平表示,黄燕玲似乎不太会亲自出来辟谣。“她性格文静,有自己的想法,希望个人平静的生活不被外界过多打扰。每个人都有自己的隐私权。虽然是她的研究生导师,但在不经过她同意的情况下,我无权透露她更多的个人信息。”

这也可以理解。每个人性格不同,不排除有人不希望成为媒体焦点。不过,面对如此重大的疫情,这个时候出来辟谣对稳定社会有利,作为一个受过良好教育的人,此时应该把戳穿谣言放到自己性格之上。

尽管我们相信危研究员的诚实人品,但是,就现有情况看,也只能得出这样的结论,即“危宏平说黄燕玲还健在”。有小学以上语文程度的人都能知道,“黄燕玲说,我健在”与“危宏平说黄燕玲还健在”,在语义上是有区别的。

相比危宏平,王燕飞对黄燕玲的情况给出了更详细的说明,她甚至提到黄燕玲目前在四川。据她说,她同黄燕玲通过电话,黄燕玲告诉她自己和家人都没有感染新冠肺炎。

“各位老师,各位同学,好!好久没有在这里发声了。我是黄燕玲本人,还健在(笑脸)。你们如果收到了什么邮件,说的不是真的。”

据王燕飞说,这是黄燕玲在其研究生同学群中的留言。她还提到了黄燕玲对谣言的感触,说,自己很无奈,一方面觉得在全国上下齐心协力抗疫情的节骨眼上,她不应当是大家关注的焦点,当然也担心无端受到网络信息影响。

对照其它媒体的消息,黄燕玲确实在四川。成都传媒集团旗下的红星新闻2月16日中午联系到黄燕玲所在的四川一家生物公司,并采访了其所在部门的负责人。据这位负责人说,黄燕玲在该公司从事生物技术工作。“她在正常上下班,身体没有任何状况,公司每天都在测体温”。

危宏平和王燕飞都在。现在是个什么状态,相信大家都很清楚。而且他们虽然有微信和手机与黄燕玲有联系,但是,那毕竟不是见到本人。而且,危宏平和王燕飞都是病毒研究所的工作人员,病毒所在猜测和传言的漩涡中,他们也在其中,换言之,他们也是这个漩涡中的一道波纹,是“局中人”。

因此,他们两人的话还是略欠中立度的,至少要略低于媒体。现在,红星新闻就在四川,而且已经采访到黄燕玲所在公司的部门负责人。如果没有障碍的话,记者马上就可以见到黄燕玲本人了。可是,这种情况并没能发生。

红星新闻说,记者“多次尝试采访黄燕玲,但她通过该负责人拒绝受访”。在这里,读者看到的还是部门负责人的说法,而此时,他或她又成了病毒所的危宏平研究员和王燕飞处长。

“她只是个躺枪的人,看到各种谣言,她很心烦,压力也很大,不太想说话。她不知道为什么,这样的谣言会落在自己身上。目前,公司已经建议她报警。不要奇怪研究所为什么没有黄燕玲的照片,而是造谣者发现网页上正好有个没有照片的人,就直接利用了。”

面对这样的新闻,人们的反应截然不同。有人说,“还健在就出来走两步”,“出来报个平安,有什么压力?”;也有人说,“请多多关注解决疫情,不用把谣言升级”,“为什么要出来?人家就不能有隐私?”;还有人意味深长:“为什么有压力?”;同时有人略带揶揄:“哦,对话截图都能当证据了?”

不过,更多人则是坚持正面辟谣的原则:如果没有事,没感染,很健康,亲自出面澄清是攻破谣言的最好办法。

关于黄燕玲成为“零号病人”的传言,腾讯上一篇文章说,有人在网上看到没有黄燕玲照片的页面后,将其传给海外某自媒体,然后再“出口转内销”传回国内,愈演愈烈。

该文说,黄燕玲在学期间的研究方向为噬菌体裂解酶的功能及抗菌广谱性,从万方数据库上查询到黄燕玲2015年的硕士毕业论文,题为:《噬菌体裂解酶PlySs2细胞壁结合功能域的鉴定与应用研究》。由此可见,黄燕玲的研究方向和冠状病毒相隔甚远。

对于让黄燕玲本人亲自出来澄清,该文说,谁有权利让无辜的人出来举着身份证自证“我没死”?

“这真是强盗逻辑。犹如一个人走在路上好好的,突然对面来了一群人说,你偷了我的钱,你要证明没有偷,你就必须让我搜身。请问这到底是谁有问题?而按照这个逻辑,即使黄燕玲出来澄清,也有人会说这是假的黄燕玲,谁知道身份证是不是伪造的呢?”

这话听上去确有道理。《潜伏》里的余则成和王翠平是拿着边区政府开的假结婚证扮成夫妻的。有一次争吵中,王说,咱们不是夫妻,那证是假的。余反驳说,证是边区政府开的,有照片,有大印,怎么能说是假的呢?

不管是不是假的,反正余则成和王翠平以夫妻的身份登场了,虽然有人怀疑,但是军统的人毕竟没看出破绽。这也就是说,余则成主任还是出来走了,不是两步,而是好多步,边走边往外传递情报。至于没看出我是潜伏者,那是你们的错,怪你们眼拙,怨不得我老余。

可是,黄燕玲这里没成。研究生导师说,她不想被外界过多打扰;研究生处处长说,她不想成为大家关注的焦点;四川那家生物公司的部门负责人说,她压力很大;腾讯那篇文章说,谁有权利让人证明自己没死?

总而言之一句话,黄燕玲没感染病毒,身体很健康,但是她不会出来和大家见面。也就是说,像余主任那样出来走两步是不可能了。

在2月15日黄燕玲是“零号病人”的说法在网上流传开后,当日晚间,新京报记者采访了目前处在风口浪尖上的病毒研究所研究员石正丽,石正丽表示,对病毒所是否有一位名叫黄燕玲的女研究生并不掌握,但可以保证病毒所目前无一人感染新冠肺炎。

“怎么可能?这个一看就是假新闻。”石正丽说,“我可以保证,包括研究生在内,我们所没有一个人被病毒感染过,我们所是零感染。”

石正丽“对病毒所是否有一位名叫黄燕玲的女研究生并不掌握”的回答引起有些人的追问,不过,2月16日,危宏平在接受采访时对此进行了解释,每年病毒所毕业60多名研究生,黄燕玲是他所在组的学生,但毕业已经很多年。所里其他课题组的老师不熟悉她的名字,不掌握情况也很正常。

人们针对石正丽的猜测,针对黄燕玲的追问,都是因为病毒所石正丽研究团队是蝙蝠病毒研究领域的权威,但随着疫情的演进,“实验室病毒泄漏”、“人为制造新病毒”等流言开始笼罩在病毒研究所及石正丽等人身上。

此前,印度德里大学团队在预印本网站bioRxiv上刊载的一篇论文则认为此次新冠病毒结构上“多出来的4个短肽段是新冠病毒独有的,其他冠状病毒没有。”并据此得出结论“这不太可能在自然界偶然发生”。这篇论文是不少阴谋论者认为新冠病毒“源自实验室”即人工合成的证据。

不过,澎湃新闻的报道说,此后,该篇论文因“存在方法论上的常识性错误,在国际学术界恶评声中被撤回”。

在这场围绕新冠病毒最初来源的猜测和争论中,石正丽2月2日发布于微信朋友圈的这段话被广为引用:“2019新型冠状病毒是大自然给人类不文明生活习惯的惩罚,我石正丽用我的生命担保,和实验室没有关系。”

在现在全国都在谈论吃野生动物有危险时,石正丽的话很容易让人把目光转向疫情爆发初期见之于媒体的华南海鲜市场,但是,1月24日发表于英国权威医学期刊《柳叶刀》上的一篇论文显示,从金银潭医院收治的前41名患者情况来看,华南海鲜市场不是唯一的新型肺炎疫情起源地。

石正丽在接受有关黄燕玲的采访时,当时就说“我们所没有一个人被病毒感染过”,似乎有点急了,因为她应该知道有些人即便被感染了也没有症状,或者症状轻微,如果不进行测试很难被确诊,现在甚至有人几次测试才被确诊。因此,有人问,石正丽怎么就知道病毒所是零感染呢?她为什么不说,所里的所有人都进行过测试呢?

如果要切断病毒与病毒所的联系,那首先就要证明,引发这次疫情的新型冠状病毒不是在实验室人工合成的。这个相对容易。但是,即便如此也还不够彻底,还必须证明,即便病毒没有经过人工合成,也从未在实验室存在过。不过,这个难度就大多了。

黄燕玲或许只是一个曾经在病毒所学习过的研究生。但是,如果她曾经感染了新冠病毒,那结合网站上“下架”的消息将展开无数联想,催生诸多疑问。最好的办法就是由她本人亲自出来澄清。正如人们所说,谣言最容易从不透明中产生,而透明可以轻松戳穿一切谣言。

可是,无论是导师、研究生处处长,还是四川那家生物公司以及腾讯这样的媒体,都认为黄燕玲有不出来的理由,而且还特别符合隐私权的主要特征:一个自由的人难道没有拒绝打扰的权利吗?

看来,这是个死结了。

有人说,去追问黄燕玲的下落干什么?去质疑病毒所和石正丽干什么?现在是抗疫的紧要关头,口罩和防护服都不够用了,医护人员也有很多倒下了,说什么“零号病人”有用吗?

话不是这么说。发生了这么大的疫情,死了那么多人,造成了如此重大损失,总应该查清最初的病毒来源吧?不然怎么能对得起那么多死去的人,以及失去亲人的人们?这既是所有国人的要求,也是蝙蝠的要求。

以中华菊头蝠为代表的蝙蝠的要求很直接,也很具体:我携带病毒不假,但我没直接传播给人类,必须找到中间宿主,找不到中间宿主就找中间单位,否则,我死不瞑目。

这次新冠肺炎疫情对中国和世界意味着什么,我想大家已经感触到了,或者将更加深刻地体会到。2月12日,中科院上海营养与健康研究所的海鹏研究员,华东师范大学的潘逸萱副研究员,中科院北京生科院的赵方庆研究员,中科院上海巴斯德研究所的苏枭研究员,在科学网上联合撰写题为《新型冠状病毒源于自然而非实验室》的科普文章,最后一段写道:“国难当前,众志成城,我们呼吁国民首要关注如何避免人传人的病毒传播,减少发病率和死亡率。”

“国难当前”,说实话,我很难想象这是科学家的话,在过去,这样的话总让人想起慷慨激昂的政治家和准备冲上战场的军人。可是现在研究人员的确说出了这样的话,这让我想到了国歌。心里很沉重,也很难过,而只一瞬间,沉重和难过又变成了那声诘问:谁是“零号病人”?